Konferenz

»Der Hauptfeind steht im eigenen Land«

Die jährlich stattfindenden Konferenzen gegen den deutschen Imperialismus sollen den politischen Austausch und die Zusammenarbeit derjenigen revolutionären Kräfte fördern und vorantreiben, die in der Arbeiter- und demokratischen Bewegung für die Linie »Der Hauptfeind steht im eigenen Land« kämpfen wollen.

Der deutsche Imperialismus und Afrika

Jörg Kronauer, www.german-foreign-policy.com

Mai 2009

- Unterschiedliche Instrumente deutscher Afrikapolitik

- Deutsche Interessen in Afrika

- Madagaskar

- Sudan

- Nigeria

- Angola

- »Partner und Störer«

- Zimbabwe

- Somalia und Äthiopien

- Kongo und Ruanda

- Fazit

Es ist immer ein bisschen schwierig, Afrika insgesamt zu behandeln. Afrika ist ein schwieriger Begriff: Er klingt nach einem kompakten Kontinent, den man einfach so in einem Aufwasch abhaken könnte. Tatsächlich aber ist Afrika höchst ausdifferenziert, vielleicht noch stärker als Europa – und auch Europa ist ja eigentlich schon ein Begriff, der wegen der Unterschiedlichkeit der europäischen Länder nicht viel aussagt. Auf Afrika trifft das in vielleicht noch stärkerem Maße zu. Entsprechend muss man, wenn man sich mit dem Kontinent beschäftigt, sorgfältig differenzieren.

Ich möchte exemplarisch vorgehen, das heißt: Ich möchte einige Beispiele herausgreifen, an denen man wichtige Grundzüge der deutschen Afrikapolitik recht gut beobachten kann. Ich möchte dabei erstens einige politische Grundkonstanten herausarbeiten, die insgesamt für die deutsche Expansion nach Afrika wichtig sind, die einem in der deutschen Afrikapolitik immer wieder begegnen. Dabei möchte ich zweitens Länder aus verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen politischen Konstellationen herausgreifen, damit auch die Vielfalt der Entwicklung in Afrika deutlich wird. Ich möchte mich auf Afrika südlich der Sahara konzentrieren, weil die afrikanischen Mittelmeeranrainer eine ganz eigene, von Subsahara-Afrika abweichende Dynamik haben.

Speziell eingehen möchte ich auf Kongo und Ruanda, auf Simbabwe, Nigeria, den Sudan, der ja immer wieder in die Schlagzeilen gerät, auf die Länder am Horn von Afrika und auf Madagaskar, das ein recht unbekanntes Land ist, an dem man aber einige Aspekte der deutschen Afrikapolitik sehr gut beobachten kann.

Drittens sollen auch die unterschiedlichen Mittel der deutschen Politik in Afrika deutlich werden. Es ist ja nicht so, dass die deutsche Afrikapolitik ausschließlich vom Auswärtigen Amt und vom Entwicklungsministerium direkt implementiert oder allenfalls noch durch das Militär erzwungen würde; es gibt sehr viele Mittel der Außenpolitik, etwa die parteinahen Stiftungen oder auch sogenannte »Nichtregierungsorganisationen«, die sehr häufig im Sinne der Regierung handeln. Zumindest ansatzweise möchte ich dieses Spektrum behandeln.

Unterschiedliche Instrumente deutscher Afrikapolitik

Vielleicht vorab zwei Hinweise darauf, wie breit dieses Spektrum ist. Ich möchte zuerst eine Passage aus einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zitieren. Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist der vielleicht wichtigste außenpolitische Think Tank in Berlin. Sie veröffentlichte im März 2009 ein neues Strategiepapier für Afrika, welches darlegt, wie die deutsche Afrikastrategie in den nächsten Jahren aussehen soll. Unter anderem gibt es dort eine Auflistung der Mittel der deutschen Politik in Afrika, die deutlich macht, wie breit gefächert die Einflussmittel der deutschen Politik sind.

»Deutschland wendet pro Jahr nahezu 2,5 Milliarden Euro an bilateraler Entwicklungshilfe für Afrika südlich der Sahara auf. Erhebliche Teile der verschiedenen operativen Budgetlinien des Auswärtigen Amtes (kulturelle Zusammenarbeit, Nothilfe, Förderung, Probleme der Umsetzung von Frieden und Sicherheit etc.) und anderer Ministerien fließen nach Afrika. Deutschland unterhält in der Region insgesamt 44 Botschaften und Konsulate in 30 afrikanischen Staaten. Seitdem das Tabu einer Entsendung von Soldaten nach Afrika gebrochen wurde (DR Kongo), stehen im Prinzip auch militärische Ressourcen für eine effektive Afrikapolitik bereit. Hinzu kommen zahllose NGOs, allen voran die parteinahen politischen Stiftungen und kirchlichen Entwicklungsdienste, die sich erheblich in Afrika engagieren. Zählt man Botschaftspersonal, die Vertreter staatlicher Entwicklungsdienste, die Mitarbeiter wissenschaftlich-kultureller Einrichtungen und nichtstaatlicher Organisationen zusammen, ergibt sich eine personelle und politiknahe Präsenz Deutschlands, die sich durchaus mit jener Großbritanniens und Frankreichs messen lässt. In Rechnung zu stellen ist auch der beachtliche Einfluss, den Deutschland auf die Entscheidungsfindung der europäischen GASP [Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik] und ESVP [Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik], bei der Verwendung von Mitteln des Europäischen Entwicklungsfonds (EDF) und in weiteren multilateralen Organisationen ausüben kann.«1

Die genannten Mittel sind zahlreich, und die Autoren sind tatsächlich der Ansicht, es handele sich – von staatlichen Apparaten über Entwicklungsorganisationen bis hin zu anderen NGOs – durchweg um Mittel, mit denen man Einfluss im Sinne der deutschen Außenpolitik geltend machen kann.

Ein zweiter Aspekt, den ich vorab erwähnen möchte, ist, dass die staatlichen Stellen sich durchaus darüber im Klaren sind, welches soziale Desaster sie anrichten bzw. in welchem sozialen Desaster sie operieren. Es gibt im zitierten SWP-Strategiepapier von 2009 eine Passage, in der das beschrieben wird. »In mittel- und langfristiger Perspektive ist in Afrika keine grundsätzliche Verbesserung der sicherheitspolitischen Situation zu erwarten … Die strukturellen Ursachen von Konflikten beruhen auf Missständen und Problemen – extreme Armut, niedriges Pro-Kopf-Einkommen, schwache Staatlichkeit –, die weder in den unmittelbar betroffenen Staaten noch in den meisten anderen afrikanischen Ländern an Schärfe verloren haben …

Ungeachtet der Verbesserung einiger sozioökonomischer Indikatoren (z.B. Rückgang der Kindersterblichkeit) bleibt Afrika die mit Abstand ärmste Region der Welt. Ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung ist sogar ärmer, als dies zur Zeit der Unabhängigkeit der Fall war. Zwischen 1981 und 2001 stieg der Anteil der unterhalb der Armutsgrenze lebenden Bevölkerung von 42 auf 47 Prozent. Das Einkommen dieser ärmsten Bevölkerungsschicht (2001: 0,60 US-Dollar pro Tag) ist sogar rückläufig. Nach gegenwärtigem Stand werden gerade einmal vier Länder zumindest vier der acht Millennium Development Goals erreichen.«2

Die Milliennium Development Goals sind immerhin Entwicklungsziele, die offiziell immer wieder als wichtige Richtfaktoren der deutschen Afrikapolitik benannt werden. Die vier Länder in Afrika, die wenigstens einen Teil dieser Ziele erreichen können, sind die Kapverden, Mauritius, die Seychellen und Namibia, also meist kleinere oder weniger bekannte Länder. Die großen Länder Afrikas haben überhaupt keine Aussichten, die Entwicklungsziele auch nur annähernd zu erreichen. »Darüber hinaus«, schreibt die SWP weiter, »sind knapp 35 Millionen von 800 Millionen Menschen auf Nahrungshilfe angewiesen, vor allem am Horn von Afrika und im südlichen Afrika.«

Diese Passage beschreibt recht gut das soziale Desaster, das die westliche Politik in Afrika anrichtet und auch aufrecht erhält. Die SWP hält ausdrücklich fest: Das soziale Desaster ist schlimm, es ist in den letzten Jahrzehnten schlimmer geworden, und es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es besser wird. Die SWP führt dann im Folgenden aus, es gebe möglicherweise einzelne Staaten, die es schaffen könnten, sich – etwa wegen Rohstoffreichtums – zumindest eine reiche Elite zu schaffen. Dass aber die Mehrheit unter den Bedingungen der westlichen Einflussnahme weiter arm bleiben bzw. völlig verarmen wird, steht offenbar vollkommen außer Frage.

Ich finde diese Feststellung durchaus aufschlussreich. Sie zeigt, dass das staatliche Handeln in bzw. gegenüber Afrika einfach zynisch ist: Die zuständigen Fachleute und daher auch die handelnden Politiker wissen ganz genau, welches Desaster in Afrika herrscht, zu welchem Desaster sie beigetragen haben und auch weiter beitragen werden. Trotzdem hält Berlin seine Machtpolitik in Afrika aufrecht.

Deutsche Interessen in Afrika

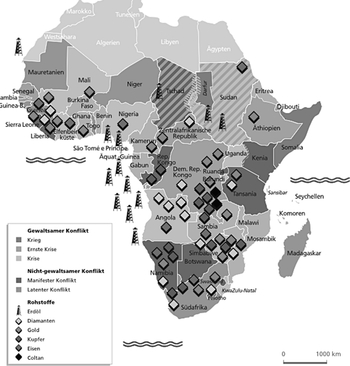

In Afrika sind aus Sicht der deutschen Industrie und der deutschen Politik natürlich Rohstoffe das vielleicht bedeutendste Thema. Besonders wichtig ist zum einen – vor allem an der westafrikanischen Küste, aber auch im Sudan – das Öl. Es gibt aber auch eine ganze Anzahl anderer Rohstoffe in Afrika, zum Beispiel Kupfer – in der Demokratischen Republik Kongo oder in Sambia, im sogenannten Kupfergürtel. Daneben gibt es noch viele weitere metallische Rohstoffe – für Afrika ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man sich mit den wirtschaftlichen Interessen befasst. Allerdings darf man sich nicht in die Irre leiten lassen. Wenn man sich anschaut, woher die deutsche Industrie insgesamt ihre metallischen Rohstoffe bezieht, so stellt man fest, dass diese zum größten Teil überhaupt nicht aus Afrika kommen. Der überwiegende Teil des in Deutschland verbrauchten Kupfers zum Beispiel kommt aus Südamerika. Zink kommt hauptsächlich aus EU-Ländern, etwa aus Irland oder Schweden, ein Teil kommt auch aus Australien. Zink ist sehr wichtig für die Automobilindustrie. Ganz bestimmte Metalle aber kommen aus Afrika, weil es sie fast nur dort gibt. Dazu später.

Es gibt Konfliktlinien, die immer wieder auftauchen. Wenn man sich mit der deutschen Afrikapolitik beschäftigt, stellt man natürlich fest, dass die koloniale Vergangenheit des Kontinents bis heute eine außerordentlich wichtige Rolle spielt. Nicht nur oder vielleicht auch nur in einem geringeren Maße deswegen, weil es auch deutsche Kolonien gab – im Südwesten Afrikas das heutige Namibia, das frühere »Deutsch-Südwest-Afrika«, die deutsche Kolonie in Ostafrika, Tansania plus Ruanda und Burundi, und das heutige Kamerun bzw. Togo. Ganz entscheidend für die deutsche Afrikapolitik sind aber weniger die ehemaligen deutschen denn die ehemaligen französischen Kolonien. Um sie gibt es immer wieder Konflikte.

Es gibt in den früheren französischen Kolonien bis heute eine sehr starke politische Einflussnahme Frankreichs, auch der französischen Wirtschaft, die dort ihre Pfründe hat, diese nicht verlieren will, die auch sehr eng mit den dortigen Eliten vernetzt ist. Beispiele hierfür sind die Elfenbeinküste oder auch Gabun, daneben viele weitere Länder in Westafrika, aber auch Madagaskar. Die Rivalität gegenüber Frankreich spielt für die deutsche Afrikapolitik immer eine große Rolle. Wenn man in einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) aus dem Jahr 2007 nachliest, dann findet man folgende Aussage: »Aus der Sicht deutscher Entscheidungsträger wird oft moniert, es sei fast nicht möglich, im frankophonen Afrika stärker ökonomisch und politisch präsent zu sein.«3 Gemeint ist damit, dass sich Frankreich in dieser Region in hohem Maße festgesetzt hat und Einflussbemühungen anderer Staaten abzudrängen versucht.

»Bei den Gestaltern deutscher Afrikapolitik gibt es gegenwärtig eine starke Zurückhaltung zur engeren Kooperation mit Frankreich«, heißt es weiter bei der DGAP. »Die Befürchtung, wie in der Vergangenheit als ›Juniorpartner‹ oder ›Zahlmeister‹ gefragt zu sein, aber nicht mitreden zu dürfen, sitzt tief.«4 Gemeint ist, dass Frankreich – und das ist tatsächlich der Fall – versucht, seine Afrikapolitik auch in der EU durchzusetzen. Die EU ist nun aber ein Instrument, mit dem auch Deutschland seine Politik machen will; deutsche Zielsetzung ist es, die eigene Politik über die EU zu verstärken.

Insofern geraten sich im Falle Afrikas Deutschland und Frankreich gewaltig in die Haare: Paris will in der EU seine eigene Afrikapolitik durchsetzen, Berlin kämpft für die eigene Hegemonie und damit auch für die deutsche Afrikapolitik. Deswegen kommt es zu den von der DGAP beispielhaft beschriebenen Rivalitäten. Da fürchtet man dann, als »Juniorpartner« oder »Zahlmeister« für eine auf EU-Ebene übertragene französische Afrikapolitik benutzt zu werden.

Weiter im Zitat: »Sollte sich der humanitäre Interventionismus à la Kouchner durchsetzen …« Hier wird der französische Außenminister angesprochen, der früher für »Ärzte ohne Grenzen« arbeitete und dort eine sich humanitär gebende Politik vertrat; man rechnete 2007 damit, er werde dort, wo es zu französischen Interessen passe, zumindest versuchen, dies als französischer Außenminister weiterzuführen. »Sollte sich der humanitäre Interventionismus à la Kouchner durchsetzen, wird sich in der öffentlichen Meinung Deutschlands eventuell deutliche Sympathie mobilisieren lassen, in den Apparaten des Auswärtigem Amts, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie des Verteidigungsministeriums aber kaum.« Das bedeutet faktisch: Die Franzosen können ruhig mal mit der humanitären Masche kommen, da fallen wir überhaupt nicht darauf rein. Natürlich ist mitgedacht: Diese Masche kennen wir auch, wir nutzen sie auch immer, wir behaupten auch bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten, wir betrieben unsere Afrikapolitik aus humanitären Motiven. Diesen Konflikt, das lässt die DGAP deutlich erkennen, wird man nicht zurückstellen, sondern austragen.

Madagaskar

Welche Folgen das in der konkreten Praxis haben kann, das würde ich gerne am Beispiel Madagaskar zeigen. Madagaskar ist ein Land, das ökonomisch für Europa keine herausragende Bedeutung hat. Es ist nicht ganz unwichtig, weil es über eine große Biodiversität verfügt, und die ist für die Wirtschaft natürlich interessant – einmal für die Pharmaindustrie, dann aber auch für andere Biotechnologien, die sich aus dem genetischen Reichtum in Madagaskar bedienen wollen. Es gibt also durchaus ökonomische Interessen der deutschen Industrie in Madagaskar, aber sie sind nicht allzu stark ausgeprägt. Madagaskar gehört eigentlich zum französischen Einflussgebiet; es ist eine ehemalige französische Kolonie, dort wird Französisch gesprochen. Tatsächlich war Madagaskar bis zum Jahr 2001 sehr eng an Frankreich gebunden, insbesondere der damalige Präsident galt als Gefolgsmann Frankreichs. Die Deutschen hatten keine großen Chancen. Das hatte zur Folge, dass Berlin auf die Opposition setzte. Die Opposition erreichte bei Wahlen 2001 die Mehrheit; es kam zu Auseinandersetzungen und zu größeren Demonstrationen der Opposition für ihren Präsidentschaftskandidaten, der endlich ins Amt eingesetzt werden sollte. Schließlich kam es dazu. Es gibt ein Vorkommnis, das recht gut ausdrückt, was sich im Hintergrund abgespielt hat. Bei der Amtseinsetzung – die Sache war damals national wie international noch umstritten – schwenkte ein Mitarbeiter eines deutschen Kulturinstituts die deutsche Nationalflagge und machte damit klar: Hier, auf der Seite der Opposition, steht der deutsche Staat.

Seit dem Jahr 2002 gab es dann, bis vor kurzem, einen prodeutschen Präsidenten in Madagaskar, Marc Ravalomanana, der übrigens ein enger Freund von Horst Köhler wurde. Köhler war damals noch beim IWF tätig, beschäftigte sich mit Afrika, unter anderem auch mit Madagaskar. Der madegassische Präsident steuerte einen sehr deutlich neoliberalen Kurs – ganz auf der Linie von Köhler. Der war begeistert, freundete sich mit Ravalomanana an, und die beiden bauten später, als Köhler Bundespräsident war, das deutsch-madegassische Verhältnis systematisch aus. Dies äußerte sich auch in Kleinigkeiten, etwa darin, dass Air France ausgebootet wurde und die deutsche Lufthansa Flüge nach Madagaskar übernahm. Das sind, wie gesagt, Kleinigkeiten, die aber ein Hinweis auf einen Hegemoniewechsel sind. Ein solcher Wechsel deutete sich in der Kooperation zwischen Köhler und Ravalomanana an. Das Ganze ging mehr oder weniger gut – bis 2008. Damals startete Ravalomanana eine Privatisierungswelle, die zu größeren sozialen Unruhen in Madagaskar führte. Im Zuge dieser Unruhen verlor Ravalomanana sein Amt, und es kam erneut ein Präsident der profranzösischen Seite ans Ruder. Natürlich wurde er hinter den Kulissen von Frankreich unterstützt, während Ravalomanana bis zum Schluss von Deutschland gedeckt wurde.

Man sieht an diesem Beispiel, wie sich die deutsch-französischen Rivalitäten in einem afrikanischen Land auswirken können. Es gibt andere Beispiele; auf zwei komme ich später noch im einzelnen zu sprechen, sie sind um einiges tragischer als das Beispiel Madagaskar.

Der deutsch-französische Streit ist jedenfalls eine Grundkonstante der deutschen Afrikapolitik spätestens seit den 1990er Jahren.

Sudan

Eine zweite Grundkonstante der deutschen Afrikapolitik ist die Rivalität zu China. China baut bekanntermaßen seit den 1990er Jahren, verstärkt seit dem Jahrtausendwechsel seine Beziehungen nach Afrika sehr stark aus. Dies gilt neben den politischen vor allem auch für die Handelsbeziehungen. Dazu stellt die Stiftung Wissenschaft und Politik in ihrem im März 2009 erschienen Strategiepapier fest: »Der chinesisch-afrikanische Handel erreicht im Jahr 2008 ein Volumen von 106 Milliarden US-Dollar. Fest steht, dass westliche Staaten und die von ihnen dominierten Finanzinstitute nicht länger die allein tonangebenden externen Kräfte in Afrika sind.«

Es wächst also mit China eine Konkurrenz heran bzw. ist eigentlich schon längst herangewachsen, die man nicht mehr ignorieren kann. Zum Vergleich die aktuellen Zahlen aus dem deutsch-afrikanischen Handel, wie sie der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft herausgibt: Wenn man Importe und Exporte zusammenrechnet, kommt man im deutsch-afrikanischen Handel (einschließlich Nordafrika) gerade einmal auf ein Handelsvolumen von 40 Milliarden Euro, also deutlich weniger als das chinesisch-afrikanische Handelsvolumen. Das heißt: Ökonomisch, im Wirtschaftsaustausch, spielen die Deutschen inzwischen eine deutlich geringere Rolle als die Chinesen. Das passt Berlin natürlich überhaupt nicht in den Kram; daher gibt es immer wieder Versuche, nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen nach Afrika zu stärken.

Ein Beispiel, an dem man das recht gut ablesen kann, ist der Sudan. Der Sudan ist ein sehr großes, relativ bevölkerungsreiches Land, das durchaus eine Menge Einfluss haben könnte, wenn es nicht von außen so sehr bedrängt würde. Das bedeutet: Der Sudan ist in Afrika durchaus ein Machtfaktor. Zur Zeit der Systemkonfrontation gab es deswegen eigentlich immer eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und dem Sudan. In einer Promotion zum Thema »deutsch-sudanesische Kooperationen«, vor allem auch zu den Militärkooperationen, heißt es, die alte Bundesrepublik sei »ein Hauptpartner des sudanesischen Militärs und der Polizei und des Geheimdienstes«5 gewesen. Tatsächlich gab es nicht nur Waffenlieferungen in den Sudan; es wurden im Sudan ganze Munitionsfabriken in deutscher Lizenz gebaut. Es wurden Militärfahrzeuge geliefert, es gab eine breite Rüstungskooperation, die während der Zeit der Systemkonfrontation auch durchgehalten wurde. Hintergrund war einfach, dass der Sudan als Verbündeter Bedeutung besaß. Eine Reihe afrikanischer Staaten standen der Sowjetunion nahe und waren keine Verbündeten; also war es wichtig, die eigenen Verbündeten zu halten.

1990 änderte sich die Lage dramatisch: Man brauchte den Sudan als Verbündeten in der Systemkonfrontation nicht mehr. Den Politikwechsel kann man in zwei Ländern beobachten: in den USA und im größer gewordenen Deutschland.

Am Beispiel Sudan kann man eine bemerkenswerte Parallele zwischen der deutschen und der amerikanischen Politik erkennen, die für Afrika insgesamt Bedeutung hat. Das ist ein Unterschied etwa zu Osteuropa und Asien. Ich halte die Rivalitäten zwischen Deutschland und den USA global gesehen für einen ganz entscheidenden Faktor; in Afrika jedoch spielen sie keine derart herausragende Rolle. Die Frontstellung richtet sich hier vielmehr vor allem gegen China – der Westen hält gegen China zusammen, um gegen die asiatische Großmacht bestehen zu können. Daneben hat Deutschland in Afrika gleichzeitig seine Rivalitäten mit Frankreich, so dass kein großer Spielraum für eine harte Konkurrenz gegenüber den USA bleibt. Meine These wäre, dass die entscheidenden Rivalitäten in Afrika nicht die transatlantischen sind, zumindest im Moment nicht.

Es fand 1990 im Westen insgesamt ein Umdenken statt. Vor allem in den USA gab es strategische Überlegungen, wer denn wohl der nächste Gegner sei. Es kam damals beispielsweise das Buch von Huntington über den »Kampf der Kulturen« auf den Markt, in dem die Auseinandersetzungen mit arabischen bzw. islamischen Staaten schon in den Blick genommen wurden. Es stellte sich dann unter anderem heraus, dass die USA tatsächlich begannen, sich gegen Khartum zu richten. Wenn man sich mit dem Sudan beschäftigt, muss man wissen, dass der Sudan ein recht heterogenes Land ist. Der Norden ist von der Sprache her arabisch und von der Religion her islamisch geprägt; der Süden ist nichtarabisch und von der Religion her teilweise christlich, teilweise durch alte afrikanische Glaubensströmungen geprägt. 1989 kam im Sudan eine islamistische Regierung an die Macht. Die USA schlugen in den 1990ern eine Politik ein, die sich klar gegen die islamistische Regierung im Nordsudan, in Khartum, richtete; Washington versuchte, die islamistischen Kräfte einzuhegen, einzudämmen, einzuzingeln, sie einfach auf jeden Fall zu schwächen. Diese Form der Politik wurde später auch am Golf deutlich. Tatsächlich gab es bereits in den 1990er Jahren Luftangriffe auf den Sudan. Unter anderem wurde damals schon argumentiert, der Sudan unterstütze terroristische Netzwerke.

Ein Schub für diesen Politik-Schwenk lässt sich relativ genau auf 1993 datieren. Es gibt eine Reihe von Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die USA exakt 1993 einen schärferen Kurs einschlugen. Sie zogen zu diesem Zeitpunkt aus Somalia ab, weil sie die eigenen Toten dort nicht mehr in Kauf nehmen wollten. Man sagte zugleich aber: Wenn wir aus Somalia rausgehen und unsere Soldaten tendenziell nicht mehr nach Afrika schicken, dann müssen wir zuverlässige Stellvertreter haben, die unsere Arbeit dort übernehmen. Seit 1993 richtet sich die Politik der USA zumindest in Ostafrika darauf, solche Kooperationspartner zu finden, die sich ihrerseits auch gegen Khartum in Stellung bringen lassen. 1993 ist denn auch das letzte Jahr, in dem der Sudan Rüstungslieferungen aus Deutschland bekam.

Damals gab es im Sudan schon lange einen Bürgerkrieg zwischen dem arabisch-islamisch geprägten Norden und dem nichtarabisch-christlich geprägten Süden. In den 1990er Jahren bemühte sich die deutsche Außenpolitik – auch hier in Übereinstimmung mit den USA – stärker um den Süden. Es wurden Entwicklungshilfemaßnahmen für den Süden veranlasst, unter anderem Rechtsberatungsprojekte. So kam es, dass entscheidende Rechtsdokumente der damaligen südsudanesischen Rebellen, die heute die Regionalregierung im Südsudan stellen, vom Max-Planck-Institut geschrieben wurden; das gilt besonders auch für die südsudanesische Verfassung. Unter anderem wird das deutsche Interesse auch daran deutlich, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung im eher christlich geprägten Südsudan ab 1999 ein Programm zum Aufbau und zur Stärkung der Zivilgesellschaft entwickelte.

Die Adenauer-Stiftung richtete dann – und daran kann man sehen, wie die unterschiedlichen Rädchen der deutschen Außenpolitik ineinandergreifen – ein Besuchsprogramm für südsudanesische Politiker ein. Diese wurden nach Deutschland, nach Berlin geholt, ihnen wurden hier verschiedene Techniken der deutschen Justiz nahegebracht – etwa wie man ein Rechtssystem aufbauen kann, am besten nach deutschem Modell. Derartige Kooperationen gab es eine ganze Reihe. Der Südsudan setzte dann schließlich in Verhandlungen – mit deutsch-amerikanischer Unterstützung – durch, dass er eine weitreichende Autonomie zugesprochen bekam. Im Januar 2011 wurde durch ein Referendum entschieden, dass sich der Südsudan vom Nordsudan trennt.

Ein recht aufschlussreiches Einzelprojekt, das im Jahr 2004 an die Öffentlichkeit drang, verdeutlicht die deutsche Sudanpolitik schlaglichtartig. Es ist klar, dass der Südsudan, wenn er sich vom Nordsudan abspalten und ein eigener Staat werden will, eine Finanzierung braucht. Im Südsudan gibt es viel Erdöl und auch etliche andere Rohstoffe, zum Beispiel Gold. Das Problem der südsudanesischen Regionalregierung ist, dass sie auf vielen Rohstoffen sitzt (und somit über viel Geld verfügen könnte), diese aber über den Norden verkaufen muss, da Pipelines und andere Transportwege durch den Nordsudan gehen. Wenn man sich von einem Staat abtrennen will, dann ist es natürlich ein Problem, wenn man seinen Handel gerade über den Reststaat abwickeln will, von dem man sich gerade trennen möchte. Deswegen gab es ab 2004 den Plan, den Handel nicht mehr über den Nordsudan, sondern in Richtung Süden abzuwickeln. Ein deutsches Unternehmen wollte eine Eisenbahnlinie bauen, und zwar von Juba, der Hauptstadt des Südsudan, durch Kenia in die kenianische Hafenstadt Mombasa. Von dort könnten die Rohstoffe dann verschifft werden.

Viele wenden ein, Öltransport mit der Bahn sei umständlich, wenn nicht sogar unmöglich, aber Vertreter der mit der Bauplanung beauftragten deutschen Firma haben schon vor Jahren bestätigt: Eine Pipeline ist immer besser als die Bahn, aber auch mit der Bahn kann man Öltransporte abwickeln, und genau das ist auch geplant. Die Bahnstrecke soll es ermöglichen, auch Erdöltransporte über sie abzuwickeln. Der Plan war es also, dem Südsudan praktisch eine Wirtschaftsader zu schaffen, über die er seine Rohstoffe transportieren und auf dem Weltmarkt verkaufen und damit praktisch seine Eigenstaatlichkeit finanzieren kann.

Die Trennung des Südsudan vom Nordsudan, die 2011 vollzogen wurde, war also auch ein Projekt der deutschen Außenpolitik, das Berlin gemeinsam mit den USA vorangetrieben hat. Hier wird auch recht deutlich, welche Rolle die völkische Separierungspolitik spielt – eine Spezialität der deutschen Außenpolitik. Auch in Afrika wird sie angewandt, es heißt dann – Beispiel Sudan –: Im Süden leben irgendwelche afrikanischen Stämme, während der Norden von arabischen Stämmen bevölkert ist – und afrikanische und arabische Stämme vertragen sich nicht. Also muss man sie einfach trennen. Das politische Ziel ist es natürlich, die islamistische Regierung im Norden des Sudan, die ja auch eine antiwestliche Stoßrichtung hat, einzudämmen und ihr auch dadurch jede Kraft zu nehmen, dass man den Südsudan abtrennt.

China ist im Sudan übrigens stark in der Erdölförderung involviert. 2006 importierte China 7% seiner gesamten Erdöleinfuhren aus dem Sudan. Daran sieht man, welche Bedeutung der Sudan inzwischen für China hat. China ist auch an Pipelineprojekten im Sudan beteiligt und versucht mittlerweile, auch im Südsudan mitzumischen. So versuchte China auch, in das gerade beschriebene deutsche Eisenbahnprojekt einzusteigen, um es den Deutschen abzunehmen und die separatistische Spitze zu mildern. China hat kein Interesse an einer Teilung des Sudan, schon allein deswegen nicht, weil es so viel Erdöl von dort bezieht. Das liegt daran, dass China in den 1990er Jahren gute Zugangsmöglichkeiten im Sudan hatte, weil der Westen den Sudan wegen seiner islamistischen Regierung auf die Abschussliste gesetzt hatte und nicht nur keine Rüstungsgüter mehr lieferte, sondern auch den Einstieg in die boomende sudanesische Erdölwirtschaft verpasste. Die deutsche und die US-amerikanische Politik gehen im Sudan eng zusammen. Die Stiftung Wissenschaft und Politik schreibt über das Verhältnis zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten in Afrika insgesamt: »Bilaterale Zielkonflikte zwischen der Bundesrepublik und den USA sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.«6 Es ist interessant, wenn man diese Einschätzung mit dem Erdölexport afrikanischer Länder abgleicht. Die Stiftung Wissenschaft und Politik stellt fest: »Der Anteil Sub-Sahara-Afrikas an den amerikanischen Öleinfuhren wächst stetig und beträgt gegenwärtig 18 Prozent (zum Vergleich: die Einfuhren aus der Region des Persischen Golfs, einschließlich Saudi-Arabiens, haben einen Anteil von 21 Prozent).« Afrika ist also in Bezug auf Erdöl für die USA fast genauso wichtig wie der Golf, und es ist erklärtes Ziel Washingtons, diesen Anteil noch stärker auszubauen. Die USA verlegen ganz eindeutig ihre Erdölbezüge nach Afrika, vor allem nach Westafrika. Das passt im Prinzip recht gut zu den deutschen Strategien. Denn in der deutschen Versorgung spielt Russland nicht nur für Erdgas, sondern auch für Öl eine große Rolle, daneben vor allem Nordafrika, besonders Libyen, sowie Zentralasien, etwa Kasachstan. Westafrika oder andere Staaten Afrikas südlich der Sahara spielen in den deutschen Erdölplanungen keine besondere Rolle (im Gegensatz zu den Erdgasstrategien). Von daher ergänzen sich die deutschen und die amerikanischen Erdölplanungen in Afrika recht gut, und es sind auf diesem Gebiet keine großen Konflikte zu erwarten. Anders verhält es sich mit China und den USA, weil China genauso wie die USA versucht, aus Westafrika – vor allem aus Nigeria und Angola – Erdöl zu beziehen. Dabei gerät es in direkten Konflikt zu den USA.

Nigeria

Nigeria, am Golf von Guinea in Westafrika gelegen, gilt der deutschen Außenpolitik als eines der wichtigsten Länder südlich der Sahara, denn es ist flächenmäßig groß und bevölkerungsreich, weit über 100 Millionen Menschen leben dort. Außerdem hat Nigeria mit seinen großen Erdölvorkommen ein erhebliches Wirtschaftspotential und dadurch auch gewisse Einflussmöglichkeiten. Für Deutschland gewinnt Nigeria vor allem im Hinblick auf sein Erdgas an Bedeutung. Genau an dieses Erdgas macht sich E.ON-Ruhrgas heran. Es gibt seit 2007 verstärkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Nigeria über eine Kooperation im Energiebereich. Das Auswärtige Amt begann im Sommer 2007, in größerem Maßstab mit der Regierung in Abuja zu verhandeln. Die Gespräche zogen sich bis in den Sommer 2008 hin; sie fanden sowohl in Nigeria als auch in Deutschland statt. Im Sommer 2008 wurde dann eine sogenannte nigerianisch-deutsche Energiepartnerschaft vereinbart. Und wie das so ist in der Politik, wenn man von einer »Partnerschaft« redet: Man will dort irgend etwas. Was die deutsche Seite in Nigeria will, ist, insgesamt einen Fuß in die Energiebranche zu bekommen, durchaus auch in die Stromversorgung, denn das ist ein großer Markt, auf dem man sehr viel Geld verdienen kann. Nebenbei lässt sich mit Einfluss in der Energiebranche auch ein erhebliches Maß an Kontrolle aufbauen. Der zweite Punkt ist der, dass E.ON an das Erdgas will. Es gibt da zum einen den Plan, das nigerianische Erdgas in Form von Flüssiggas abzutransportieren. Beim Flüssiggas – englisch: Liquefied Natural Gas, LNG – ist Deutschland noch ein bisschen rückständig, obwohl in Wilhelmshaven ein LNG-Terminal gebaut werden soll. Zum anderen gibt es den Plan, eine Pipeline quer durch die Sahara zu bauen. Diese Pipeline soll dann von Nigeria durch halb Afrika hindurch das Erdgas bis ans Mittelmeer leiten. Auch hier versucht E.ON mitzumischen.

Es gibt also wegen des Erdgases ein klares deutsches Interesse an Nigeria. Jedoch bleibt das Problem – unter anderem für E.ON –, dass es vor allem im Nigerdelta unterschiedliche Rebellionen, Rebellen- und Aufstandsbewegungen gibt. Hier kommt der militärische Aspekt wieder ins Spiel. Die Piratenbekämpfung, die gegenwärtig vor dem Horn von Afrika betrieben wird, wird nicht auf alle Ewigkeit nur dort stattfinden. Es gibt durchaus Überlegungen, solche Maßnahmen zur Piratenbekämpfung auch vor Nigeria durchzuführen; es gab auch schon größere Manöver vor der nigerianischen Küste. 2008 fand ein großes NATO-Manöver statt, am dem sich auch Deutschland beteiligt hat. Wie wir gesehen haben, stimmen in Afrika – Beispiel Nigeria – die deutschen und die US-Interessen überein, man will an die Rohstoffe. Die Amerikaner ans Öl, die Deutschen in diesem Fall ans Gas. Dieses große NATO-Manöver fand vor den Kapverden statt, die NATO probte die Landung an einer fremden Küste und die Bekämpfung von Aufständischen dort. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt sagte NATO-Sprecher Jamie Shea, es gebe Verhandlungen mit Energiekonzernen, unter anderem mit Shell, wie man etwa in Nigeria vorgehe, wenn es zu größeren Unruhen an den Erdöl- bzw. Erdgasquellen kommen sollte und man diese militärisch niederschlagen wolle. Dass Anlandungsszenarien wie dasjenige, das die NATO vor den Kapverden probte, unumgänglich seien, war den Militärs völlig klar.

Auch die Bundeswehr stellt sich inzwischen auf kriegerische Akte in Afrika ein. Die Bundesmarine umrundete vor nicht allzu langer Zeit im Rahmen mehrerer Kriegsübungen Afrika. Dabei ankerten die deutschen Kriegsschiffe auch vor der nigerianischen Küste und spielten dort Manöver durch. Damals taten sie auch ganz ausdrücklich kund, dass sie diese Kriegsübungen auch mit dem Ziel veranstalteten, die Rebellen abzuschrecken. Man konnte damals ganz öffentlich auf der Website des Bundesverteidigungsministeriums nachlesen: Wir sind hier nicht nur, um Manöver durchzuführen, sondern auch um zu demonstrieren, dass wir auch anders können, wenn wir wollen. Anschließend fuhren die deutschen Kriegsschiffe weiter und trainierten in Südafrika gemeinsam mit der südafrikanischen Marine. Danach ging es am Horn von Afrika vorbei, wo Kameraden im Rahmen von OEF [Operation Enduring Freedom] im Einsatz waren – noch nicht als Antipiraten-Mission –, bis die Bundesmarine schließlich wieder im Mittelmeer ankam.

Nigeria ist darüber hinaus auch für andere deutsche Kapitalzweige interessant. Ein schönes Beispiel hierfür ist Bilfinger Berger. Bilfinger Berger, ein großer Baukonzern, war in Nigeria zeitweise der größte Arbeitgeber des Landes. Ein gewisser Hans Wittmann, der von 1979 bis 1996 für das internationale Geschäft von Bilfinger Berger zuständig war, war ein guter Freund der jeweiligen nigerianischen Militärdiktatoren. Die Freundschaften hatten unter anderem zur Folge, dass Bilfinger Berger in Nigeria viele Aufträge bekam, zum Beispiel die Aufträge zum Bau des internationalen Flughafens in Abuja, eines Gebäudes für die Nationalversammlung oder des nigerianischen Nationalstadions – vieles in der obersten Größenordnung.

Hans Wittmann ist inzwischen für den Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft tätig. Wenn man Geschäfte in Nigeria machen will, dann geht man zum Afrika-Verein, lässt sich mit Wittmann verbinden, und der kann einem sagen, wie man’s anstellen muss, wenn man in Nigeria etwas verdienen will. Hans Wittmann begleitete noch letztes Jahr Horst Köhler nach Nigeria. Bereits 2002 hatte er das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Über Tätigkeiten von der Art, wie sie Hans Wittmann in Nigeria vermittelt, schreiben Entwicklungspolitiker in einer Studie, die das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik 2007 veröffentlichte: »Deutsche Firmen bzw. transnationale Konzerne mit Sitz des Stammhauses in Deutschland sind aktiv in die Korruptionsökonomie Nigerias verstrickt … Notorisch gilt dies auch für die prosperierende Baufirma Bilfinger und Berger.« Das ist deswegen recht interessant, weil sich hier die deutsche Entwicklungspolitik mit dem deutschen Kapital in die Haare gerät. Denn die deutsche Entwicklungspolitik hat auch zum Ziel, undurchsichtige, als korrupt bezeichnete Verhältnisse durchsichtig und damit für die deutsche Seite behandelbar zu machen. Bilfinger Berger aber mischt schon gut mit, ohne der Entwicklungspolitik überhaupt zu bedürfen.

Angola

Auch in Angola stimmen die deutschen und die amerikanischen Interessen in Bezug auf Rohstoffe recht gut überein und geraten gleichzeitig mit den chinesischen in Konflikt. Angola wurde vom Westen sehr lange durch dessen Unterstützung für die Bürgerkriegspartei Unita geplagt – eine bewaffnete Aufstandsbewegung. Seit einiger Zeit ist das Land nun dabei, Wirtschaft und Infrastruktur aufzubauen und vor allem seine Erdölressourcen zu entwickeln, die in Angola wie in den meisten Staaten am Golf von Guinea reichlich vorhanden sind. China bezieht inzwischen sehr viel Erdöl aus Angola, die USA wollen dort auch ans Öl. Deutschland will auf jeden Fall mitspielen – wie, das ist noch nicht ganz geklärt. Dabeisein ist alles, denn im Erdölstaat Angola gibt es eine Menge Geld zu verdienen.

Originell ist, dass es Berlin irgendwie gelungen ist, der angolanischen Regierung einen deutschen Regierungsberater anzudrehen – einen gewissen Erich Riedl, der einst Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium war und obskure Panzerdeals mit Saudi-Arabien abgeschlossen hat. Nach diesen Deals durfte Riedl nicht mehr richtig mitdealen, hat jetzt aber eine Ruhestandsbeschäftigung in Angola gefunden und organisiert dort Geschäfte – nicht mehr mit Panzern, dafür mit Erträgen aus dem Erdölgeschäft. Die deutschen Profitchancen erhöht auch, dass ein deutsches Unternehmen, Gauff Engineering, in Angola mit Ingenieursaktivitäten involviert ist. Gauff ist, wie in vielen anderen Staaten auch, über deutsche Entwicklungsprojekte in den Genuss der Aufträge gekommen. Gauff gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, die immer dann in Erscheinung treten, wenn das deutsche Entwicklungsministerium aktiv ist. Dazu gehört natürlich Siemens, aber auch Firmen wie Lahmeyer International aus dem Rhein-Main-Gebiet oder eben Gauff finden sich darunter. In Angola hat Gauff es inzwischen so weit gebracht, dass die Firma auch die Regierung berät, und zwar in Wirtschaftsfragen, insbesondere im Hinblick auf chinesische Projekte. Diese chinesischen Projekte in Angola werden von Gauff evaluiert. Von Gauff zum Berater der angolanischen Regierung Erich Riedl ist es übrigens nicht allzu weit: Als Gauff im vergangenen Jahr das fünfzigjährige Firmenjubiläum feierte, wurde ein Foto aufgenommen und mit folgender Bildunterschrift in einer Pressemitteilung verbreitet: »Firmengründer Gauff dankt seinem langjährigen Freund und Weggefährten Doktor Erich Riedl für seine Laudatio.«

Man sieht an solchen Beispielen recht gut, wie sich über persönliche Kumpaneien – neudeutsch: Networking – im Entwicklungsbereich Einfluss sichern lässt, und auch das ist für die deutsche Außenpolitik in Afrika recht wichtig. Man findet ähnliche Beispiele in Afrika immer wieder. Korruption wird jedoch in aller Regel nur beklagt, wenn das deutsche »Networking« versagt.

»Partner und Störer«

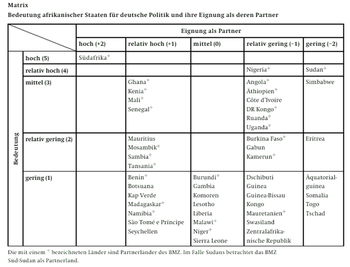

Die Tabelle »Partner und Störer« (Originalton) stammt aus einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik vom März 2009.7 Sie stellt »Bedeutung afrikanischer Staaten für deutsche Politik und ihre Eignung als deren Partner« fest. Es wird unterschieden zwischen Staaten, die eine große Bedeutung haben – sie werden mit fünf Punkten bewertet –, und Staaten mit einer geringen Bedeutung – sie erhalten einen Punkt. Es gibt Staaten mit einer hohen Eignung als Partner von +2, Staaten mit einer mittleren Bewertung und Staaten mit einer niedrigen Bewertung bis zu -2. Länder mit einer relativ hohen Bedeutung sind zum Beispiel Nigeria und der Sudan. Dennoch ist der Sudan laut Stiftung Wissenschaft und Politik überhaupt nicht als Partner geeignet, das hat sich ja auch schon in der deutschen Politik gezeigt. Auch Nigeria wird hier relativ negativ eingestuft. Wahrscheinlich wird darauf angespielt, dass die nigerianische Regierung sich nicht wirklich von außen kontrollieren lässt, jedenfalls im Moment nicht von Deutschland aus. Die Skala kennt nur einen Staat, der eine hohe Bedeutung hat und gleichzeitig als Partner sehr geeignet ist, und das ist Südafrika.

Südafrika ist ein Land, in dem es eine lange Tradition der Kooperation mit Deutschland gibt. Es ist bis heute noch so, dass Südafrika mit großem Abstand der wichtigste Wirtschaftspartner der Bundesrepublik in Afrika südlich der Sahara ist. Insgesamt haben mehr als 500 deutsche Unternehmen in Joint Ventures mit insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro investiert. Das bilaterale Handelsvolumen lag 2006 schon bei 11 Milliarden Euro und ist seitdem deutlich gestiegen, 2007 sollte es schon 12 Milliarden Euro erreichen – das ist mehr, als jeder Golfstaat erreicht. Es gibt nach wie vor eine recht enge anderweitige Zusammenarbeit, unter anderem eine militärische. Die Zusammenarbeit hat natürlich Tradition, die Unterstützung deutscher Unternehmen für das Apartheid-Regime ist bekannt. Auch die Rüstungskooperation ist sehr alt, schon das Apartheid-Regime wurde mit Rüstungslieferungen unterstützt. Die Rüstungslieferungen dauern an, denn Südafrika gilt als wichtiger strategischer Partner. U-Boote von HDW oder Marinegeräte werden nach Südafrika verkauft. Es gibt immer wieder gemeinsame Manöver. Dahinter steht das Konzept, dass man in Afrika nicht jeden Konflikt, den man militärisch lösen möchte, selbst lösen kann, denn das würde die deutschen Kräfte überstrapazieren. Also stützt man sich in Afrika auf einheimische Kräfte, unter anderem auf die Afrikanische Union, die auch von Deutschland aus ganz gezielt aufgebaut wird, um Konflikte in Afrika lösen zu können, natürlich am besten entsprechend deutschen Zielen. Deshalb kümmert man sich um die Mächte, die in Afrika stark sind oder werden könnten. Das ist natürlich vor allem Südafrika, das nach wie vor wirtschaftlich und militärisch der stärkste Staat in Afrika ist und als solcher auch unterstützt und aufgebaut wird, ganz gezielt – als Juniorpartner.

Der zweite Staat, der aus deutscher Sicht machtpolitisch gesehen eine große Rolle spielen könnte, ist Nigeria. Und auch das ist ein Grund, warum die deutsche Außenpolitik versucht, recht eng an Nigeria heranzukommen, weil man sagt: Nigeria kann militärisch stark werden, Nigeria kann auch wirtschaftlich stark werden, und wenn man in Afrika die Dinge in seinem eigenen Sinne regeln will, indem man auch afrikanische Staaten dafür nutzt, dann muss man sich vor allem an Südafrika orientieren, aber auch an Nigeria.

Zimbabwe

Auch Zimbabwe im südlichen Afrika spielt eine wichtige Rolle. Es gibt immer wieder Streit um Zimbabwe, um die Regierung von Robert Mugabe, die heftig bekämpft wird. Die Studie der SWP vom März 2009 sagt zum ersten Mal offen, warum Zimbabwe bekämpft wird: Zimbabwe sei im Sinne der Klassifizierung von Staaten als Störer oder Partner eindeutig ein Störer: »Simbabwe kann als Störer gelten, weil es gegenwärtig am offensivsten als Gegner westlich-liberaler Ordnungsmodelle auftritt und versucht, sich als Vorkämpfer gegen eine vermeintliche neokoloniale Unterdrückung Afrikas zu positionieren.« So etwas geht natürlich nicht – wo kämen wir hin, wenn das alle so machten! Deswegen wird also Zimbabwe als einer der größten Störer bezeichnet, wobei die deutsche Politik das Machtpotential von Zimbabwe relativ hoch einstuft; deswegen kommt die Stiftung Wissenschaft und Politik auch zu dem Schluss, dass Zimbabwe sich in Zukunft als Partner der deutschen Politik eignen könnte – allerdings nur mit einer anderen Regierung.

Um eine solche andere Regierung kümmert sich die deutsche Politik schon seit den neunziger Jahren. Ende der neunziger Jahre hat die Friedrich-Ebert-Stiftung damit angefangen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, auch ein wichtiges Instrument der deutschen Außenpolitik (Roman Herzog bezeichnete einst die parteinahen Stiftungen ausdrücklich als wichtigste Instrumente der deutschen Außenpolitik) begann in Zimbabwe ganz unscheinbar damit, mit den Gewerkschaften zu koopieren – sie ist schließlich eine sozialdemokratische Stiftung. Sie kooperierte dann mit dem Gewerkschaftskongress in dem Land, organisierte ein Treffen und stieß dabei auf Morgan Tsvangirai. Im Jahr 1999 gab es ein großes Treffen, auf dem die gewerkschaftlichen Bewegungen zusammengeführt und ein Dachverband gegründet wurde, organisiert mit Hilfe der Friedrich-Ebert-Stiftung nach bester sozialdemokratischer Tradition. Als Chef dieses Gewerkschaftsdachverbandes wurde damals Morgan Tsvangirai bestimmt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitete dann in diesem Milieu, das sie als zivilgesellschaftlich bezeichnet, weiter; es wurde auch ein Dachverband verschiedener sogenannter zivilgesellschaftlicher Organisationen gegründet. In diesem Dachverband mischte Tsvangirai ebenfalls mit. Er gewann also sowohl im gewerkschaftlichen als auch im linksliberalen, bürgerbewegten Spektrum Bedeutung. Die Friedrich-Ebert-Stiftung lud ihn gelegentlich nach Deutschland ein; diese Zusammenarbeit gedieh so weit, dass die Friedrich-Ebert Stiftung dann beobachten konnte, wie Tsvangirai die Oppositionspartei MDC (Movement of Democratic Change) aufbaute.

Tsvangirai ist bis heute die große Symbolfigur der Opposition gegen Mugabe und wird vom Westen sehr stark unterstützt. Tsvangirai sagte kurz vor den letzten Wahlen zu, dass er im Falle seiner Wahl Banker von der deutschen Bundesbank damit beauftragen würde, die Finanzen in Zimbabwe zu regeln. Er wurde nicht Präsident, aber die deutsche Seite unterstützt Tsvangirai trotzdem nach wie vor. Dafür lassen sich übrigens Ressentiments gegen China hervorragend nutzen. Es kam in Deutschland gelegentlich zu Kundgebungen mit Mottos wie: »Simbabwe braucht Frieden, keine chinesischen Gewehre.« Anlass dafür war, dass es chinesische Waffenlieferungen an die zimbabwische Armee gab und die prowestliche Opposition, z.B. die Tsvangirai-Partei, dagegen demonstrierte. Das ist aufschlussreich: China nutzt in der Tat das Faktum, dass der Westen hart gegen Zimbabwe vorgeht und auch mit wirtschaftlichen Sanktionen Mugabe zu stürzen sucht, um sich selbst wirtschaftlich ein Standbein in dem Land zu verschaffen und die eigene Stellung im südlichen Afrika zu stärken. Insofern ist das genannte Kundgebungs-Motto nicht nur gegen chinesische Waffenlieferungen an Zimbabwe, sondern gegen China insgesamt gerichtet.

Somalia und Äthiopien

Kurz noch zu Somalia und Äthiopien. Das deutsche Hauptinteresse an Somalia liegt gar nicht im Land selbst, sondern praktisch an seinen Küsten. Es ist so, dass ein Großteil des deutschen Ostasienhandels an den Seewegen vor Somalia entlang abgewickelt wird. Der kürzeste und beste Weg aus China, Japan oder auch Indien nach Europa ist der Weg durch die Meerenge bei Djibuti, dann durchs Rote Meer und den Suez-Kanal ins Mittelmeer. Führe man am südlichen Afrika vorbei, würde man pro Schiffsladung mehrere hunderttausend Euro verlieren. Deswegen sind die Seewege am Horn von Afrika sehr wichtig, unter anderem für den boomenden deutschen Ostasienhandel. Es kommt also darauf an, die Küste zu kontrollieren – daher die Piratenbekämpfung. Übrigens – das Auswärtige Amt hat inzwischen eine »Kinder-Website« eingerichtet – www.kinder.diplo.de –, auf der Kindern vermittelt wird, wie denn die deutsche Außenpolitik auszusehen hat. Ein Beispiel: Auf der Website findet man ein Bild, das einen Playmobil-Piraten zeigt. Mit dessen Hilfe sucht das Auswärtige Amt unbedarften Kindern die eigene staatliche Politik als das einzig richtige Mittel nahezubringen – Propaganda bereits für die Kleinsten.

Die Thematik hat auch für die deutsche Äthiopienpolitik Bedeutung. Äthiopien ist ein wirklich skandalöses Kapitel der deutschen Afrikapolitik. Dort gibt es massive Unruhen, die Regierung reagiert mit extremen Repressionen, vor allem nach den Wahlen 2005, die anders ausfielen als gedacht. Die Menschen wurden zu Zehntausenden in Lager gesperrt, teilweise in Malaria-Gebieten, was Äthiopien auch im Westen heftige Kritik einbrachte – allerdings kaum in Deutschland. Denn Deutschland kooperiert sehr eng mit Äthiopien, unter anderem mit dem Ziel, die Kontrolle in Ostafrika zu behalten. Äthiopien ist dafür recht hilfreich, denn Äthiopien hat eine relativ starke Armee und ist bereit, mit ihr in Somalia einzumarschieren, um dort die Dinge zu regeln – in Absprache mit dem Westen. Unter anderem zu diesem Zweck kooperiert Deutschland mit Äthiopien.

Kongo und Ruanda

Vielleicht das schlimmste Drama in den letzten Jahren in Afrika ist die Situation in der Demokratischen Republik Kongo und in Ruanda, und beides lässt sich nicht voneinander trennen. Wenn man sich die Entwicklung in dem Gebiet anschaut, dann gibt es ein paar Grundkoordinaten. Zum einen wurde Anfang der 1990er Jahre Mobutu, der Präsident Zaires (wie die Demokratische Republik Kongo damals noch hieß), der lange als Partner im Kalten Krieg gebraucht wurde, unliebsam. Der Westen suchte damals nach jemandem, mit dessen Hilfe er Mobutu loswerden konnte. Zum anderen gab es in Ruanda Krieg zwischen der Hutu-Regierung und der aufständischen Tutsi-Armee. Diese Tutsi-Armee kam aus dem Exil in Uganda, war englischsprachig und hatte auch eine Anbindung an die USA. Paul Kagame, damals Chef dieser Miliz, hatte seine militärische Ausbildung in Fort Leavenworth (USA) erhalten. Diese Miliz von Paul Kagame hatte aber auch Berührungspunkte zu Deutschland – nicht zufällig, denn Paul Kagame ist ein Nachkomme des alten ruandischen Feudaladels, der eng mit den deutschen Kolonialherren kooperiert hat.8 De facto schützten die Deutschen schon 1907 die Clans um Kagames Vorfahren vor einer Tutsi-Revolution. Anknüpfend an diese alten Linien gab es dann vor allem ab 1993 eine erneute Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit den Tutsi und Kagame.

Der Grund war, dass zu dieser Zeit die USA – und in ihrem Gefolge auch Deutschland – beschlossen hatten, Verbündete in Afrika zu suchen, statt selbst Soldaten zu schicken. Man hatte in Somalia gesehen, dass es schief gehen kann, dass es Tote gibt, wenn man dort interveniert; die USA und dann auch Deutschland zogen ihre Truppen zurück, sie argumentierten für einheimische Stellvertreter. Unter anderem wurden diese gegen den Sudan benötigt, gegen die islamistische Regierung in Khartum, auf der anderen Seite aber auch, um Mobutu loszuwerden.

Mit Kagame konnte man beides machen. Man sieht heute, dass Ruanda im Sudan den größten Teil der dortigen afrikanischen Truppen stellt. In Ruanda kamen nach dem fürchterlichen Genozid der Hutu an den Tutsi im Jahre 1994 die Tutsi-Rebellen an die Macht, woraufhin Ruanda im Kongo einmarschierte und Mobutu von der Regierung vertrieb. Tatsache ist, dass seit dieser Zeit die deutsche Politik in Ruanda mit den Tutsi um Paul Kagame kooperiert. Das hat Auswirkungen zum einen für Ruanda selbst: Die Tutsi errichteten in Ruanda eine sehr repressive Herrschaft, die mit Demokratie nicht viel am Hut hat; es gibt da 99%-Ergebnisse bei Wahlen, und die ruandische Regierung wird auch innerhalb Afrikas recht scharf kritisiert. Sie hat dennoch eine gewisse Sicherheit dadurch, dass sie vom Westen gestützt wird.

Die ruandische Tutsi-Regierung hatte daneben für den Ostkongo fatale Folgen, vor allem für die Provinz Nord-Kivu. Nord-Kivu hat eine Besonderheit: Es ist eines der rohstoffreichsten Gebiete in Zentralafrika. Nord-Kivu grenzt direkt an Ruanda, das wiederum überhaupt keine Rohstoffe hat. In Ruanda gab es deswegen immer wieder Pläne, in Nord-Kivu einzumarschieren und sich dort die Rohstoffe zu holen. Zum ersten Mal geschah dies, als die Regierung Ruandas mit westlicher Unterstützung Mobutu vertreiben sollte – sie setzte sich im Ostkongo fest. Zum zweiten Mal geschah es, als Kabila dann an der Macht war und klarstellte, die Demokratische Republik Kongo werde die ruandische de facto-Kontrolle über Nord-Kivu nicht dulden; 1999 marschierten ruandische Militärs dann in Nord-Kivu ein und brachten die dortigen Rohstoffe unter ihre Kontrolle. Über Milizionäre wie den inzwischen auch im Westen bekannten Warlord Laurent Nkunda sicherte sich Ruanda bis vor kurzem Zugriff auf die kongolesischen Rohstoffe. Und weil Ruanda ein Verbündeter Deutschlands ist, schritt Berlin nicht ein. Bestes Beispiel: Als die EU im Jahr 2006 in der Demokratischen Republik Kongo intervenierte, wurde die Provinz Nord-Kivu von der Intervention ausgespart; EU-Soldaten durften dort nicht tätig werden. Wären sie dort eingeschritten, dann wären sie womöglich mit ruandischen Machenschaften oder den proruandischen Warlords wie Laurent Nkunda aneinander geraten und hätten die Einflussnahme Ruandas gestört.

Der Krieg im Ostkongo hat bis heute mehr als fünf Millionen Menschen das Leben gekostet und ist damit einer der blutigsten, wenn nicht sogar der blutigste Krieg nach 1945.

Ein Beispiel dafür, wie Berlin Ruanda stützt, sind neue sogenannte Zertifizierungsverfahren. Diese Verfahren, die von der deutschen Entwicklungspolitik gefördert werden, sollen dafür sorgen, die Herkunft von Rohstoffen zu bestimmen. Geologisch ist dies möglich. Man kann dann alle Rohstoffe mit einem Stempel versehen, auf dem steht: »Dieser Rohstoff kommt aus der Demokratischen Republik Kongo« oder »Dieser Rohstoff kommt aus Ruanda«. Der Hintergedanke bei den Zertifizierungsverfahren ist: Wenn man die Herkunft der Rohstoffe ganz eindeutig markieren kann, dann kann man vielleicht den Konflikt um die Rohstoffe ein bisschen entschärfen, weil die Feststellung der Herkunft jeden Schmuggel auffliegen lässt. Nun wurden vom deutschen Entwicklungsministerium tatsächlich solche Zertifizierungsverfahren in Zentralafrika in die Wege geleitet, und es wird kräftig zertifiziert – eigenartigerweise aber in Ruanda, nicht in der Demokratischen Republik Kongo. Ruanda exportiert jährlich mehr Rohstoffe, als es nach Auskunft von Geologen jemals in seinem Boden gehabt haben kann, und diese eigentümliche Praxis wird mit deutschen Zertifizierungsverfahren nun noch zementiert.

Fazit

Alles in allem lassen sich ein paar Punkte festhalten. Für die deutsche Afrikapolitik, die von staatlichen Institutionen über Wirtschaftsunternehmen bis zu sogenannten NGOs zahlreiche unterschiedliche Mittel nutzt, sind die afrikanischen Rohstoffe zum Teil durchaus von Bedeutung. Einen Schwerpunkt bilden etwa die Staaten am Golf von Guinea, deren Erdgas das Interesse der deutschen Energiekonzerne weckt. Daneben zielt Berlin darauf ab, seine Beziehungen zu Staaten zu verbessern, denen zugetraut wird, eine Vormachtrolle in Afrika zu übernehmen; Südafrika, aber in geringerem Maße auch Nigeria und Äthiopien werden als »Juniorpartner« aufgebaut.

Dabei rivalisieren vor allem Deutschland und Frankreich – Berlin behauptet, Paris wolle die EU für seine Afrikapolitik einspannen, was nicht falsch ist, aber in der deutschen Argumentation nur verdeckt, dass die Bundesrepublik dieselbe EU für deutsche Zwecke nutzen will, auch in Afrika. Eher konform geht die deutsche Afrikapolitik mit den Maßnahmen Washingtons auf dem Kontinent. Der große Rivale jedoch ist eindeutig die Volksrepublik China. Die Konflikte um Sudan und Zimbabwe etwa sind in nicht geringem Maße erste Stellvertreterkonflikte zwischen dem Westen und der Volksrepublik – wobei der Konflikt jeweils nicht von Beijing, sondern vom Westen losgetreten wurde.

-

Stefan Mair, Denis M. Tull: Deutsche Afrikapolitik. Eckpunkte einer strategischen Neuausrichtung, SWP-Studie S10, Berlin, März 2009. ↩

-

Ebd. ↩

-

Andreas Mehler: Aller Anfang ist schwer: Frankreich auf der Suche nach einer neuen Afrika-Politik, DGAP analyse Frankreich Nr. 5, Dezember 2007. ↩

-

Ebd. ↩

-

Dissertation von Roman Deckert, zitiert nach: Erich Schmidt-Eenboom: BND. Der deutsche Geheimdienst im Nahen Osten, München 2007. ↩

-

Mair/Tull: Deutsche Afrikapolitik. ↩

-

www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5855 – die Tabelle findet sich auf Seite 33. ↩

-

Helmut Strizek: Geschenkte Kolonien. Ruanda und Burundi unter deutscher Herrschaft, Berlin 2006. ↩